遺伝子機能応用学

プロテインフォールディング異常症に対する次世代型アカデミア創薬

プロテインフォールディング異常症とは?

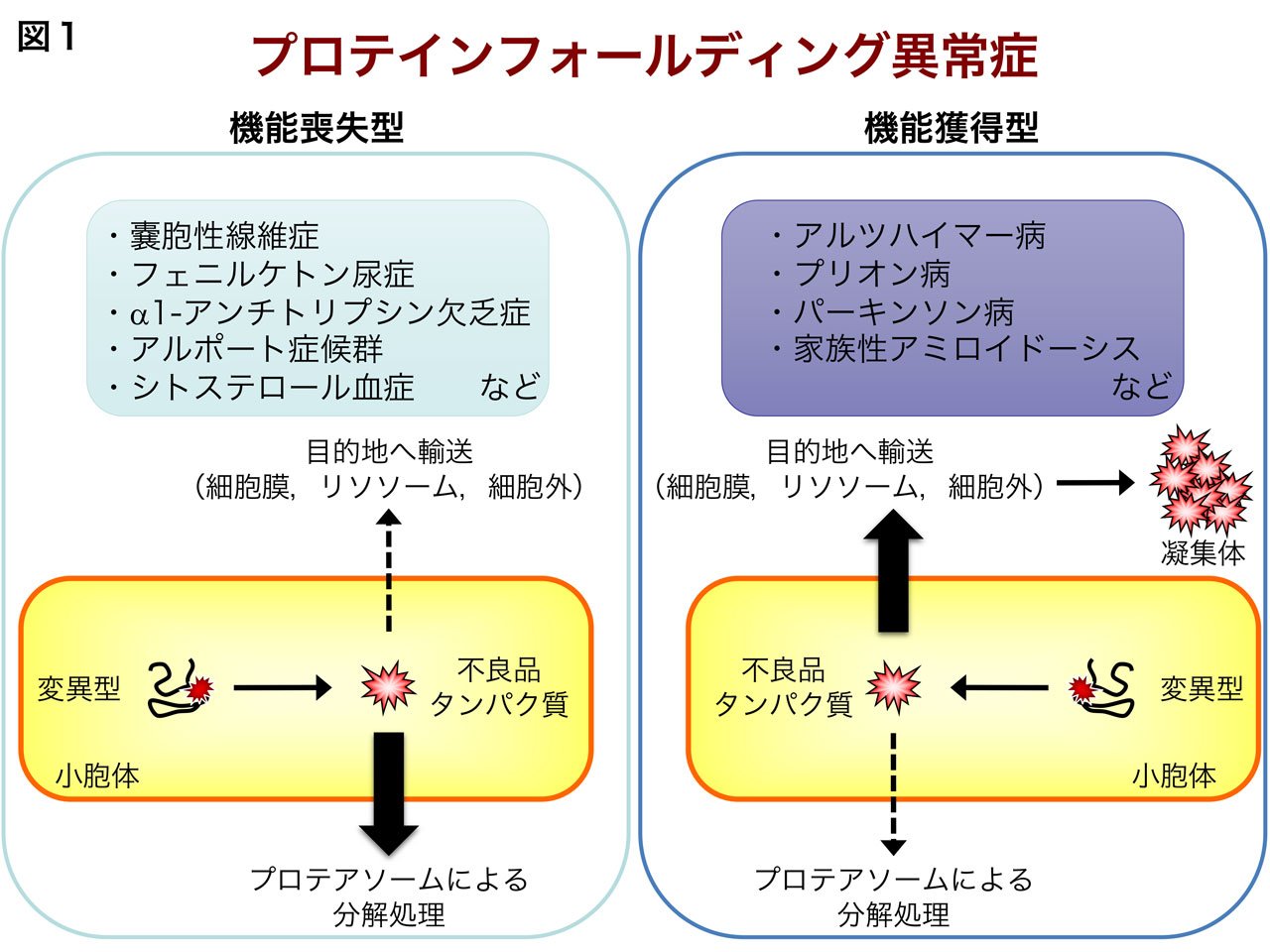

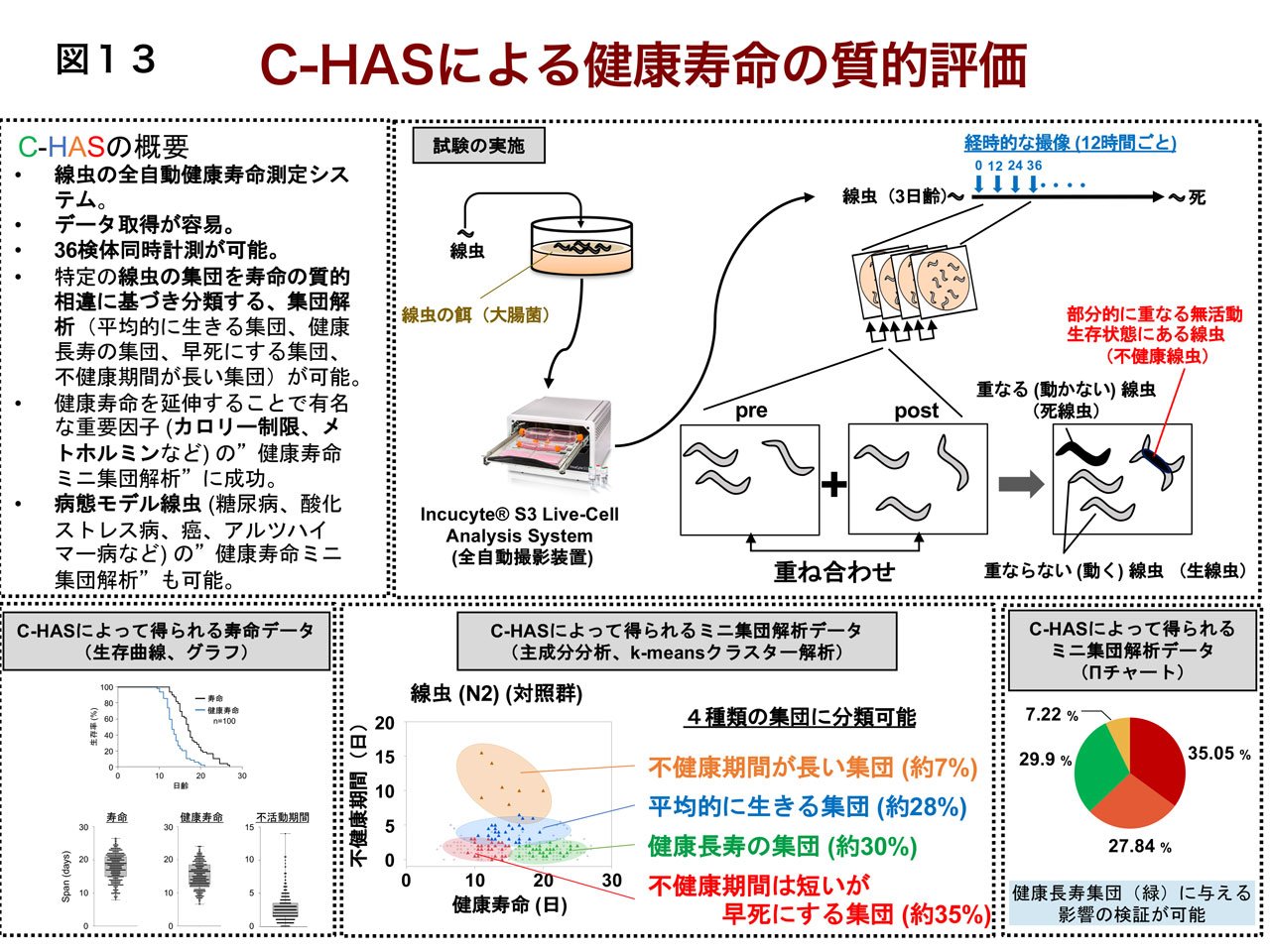

プロテイン(タンパク質)は生物の重要な構成成分のひとつであり,正常に機能するためには,正しくフォールディング(折り畳み)を受ける必要があります.フォールディング異常症とは,遺伝子変異などにより正しくフォールディングされない(不良品)タンパク質が産生されることにより起こる病気で,大きく二つに分類されます(図1).ひとつは,タンパク質が不良品であるために細胞内で分解され,本来のタンパク質の機能が消失してしまうために起こる病気(機能喪失型疾患)で,嚢胞性線維症,フェニルケトン尿症やアルポート症候群などが代表的疾患です(図1左).もうひとつは,不良品タンパク質にも関わらず,細胞内では分解されず,本来の機能とは異なる新たな機能を獲得することにより起こる病気(機能獲得型疾患)で,アルツハイマー病,プリオン病や家族性アミロイドーシスなどが代表的疾患です(図1右).これら病気の発症には,細胞内でタンパク質のフォールディング状態をチェックするシステム(タンパク質品質管理機構)が深く関与しています.

タンパク質品質管理機構とは?

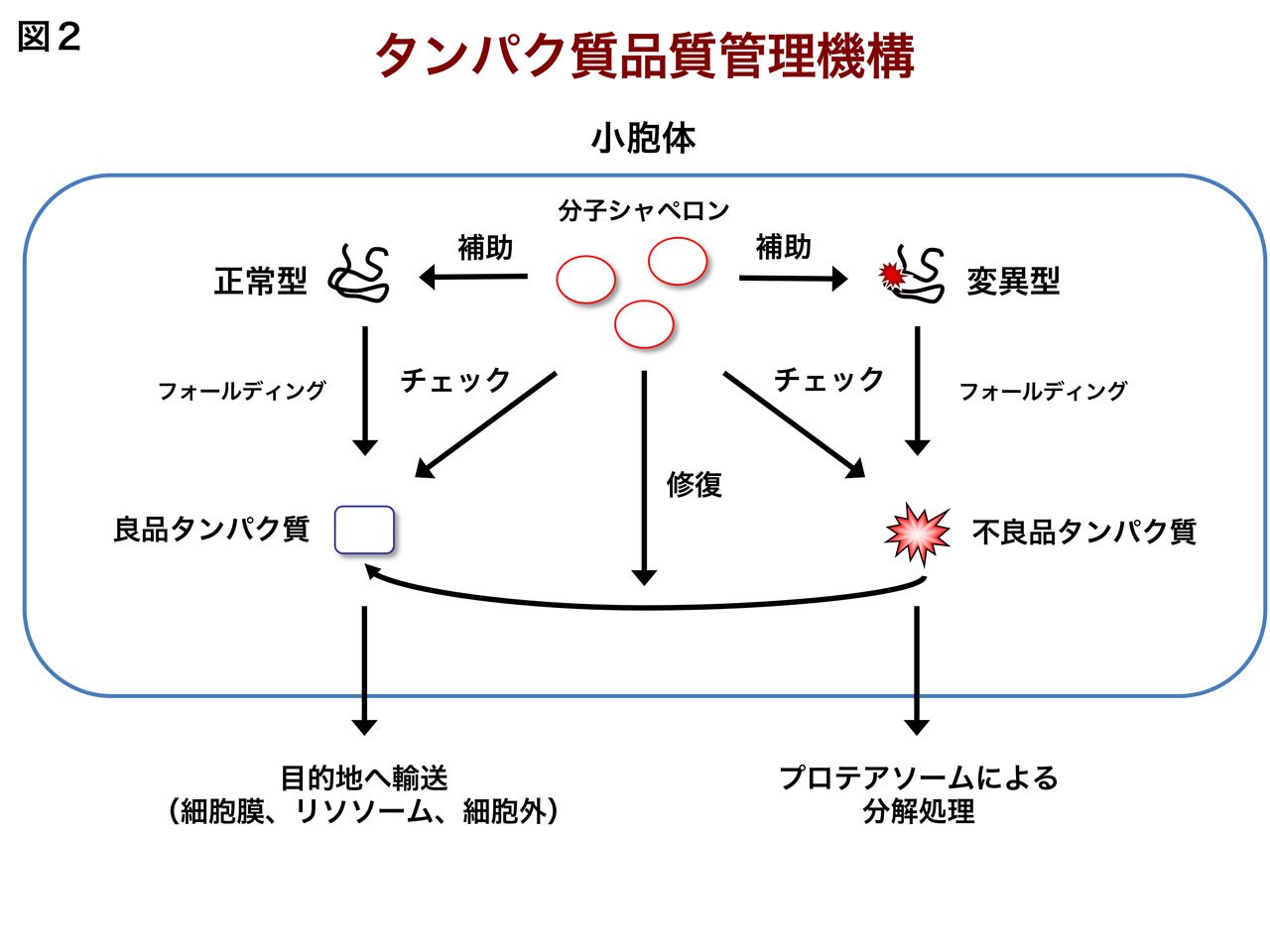

タンパク質品質管理機構を工場に例えて説明します.工場内(主に小胞体:細胞内小器官)では様々な製品(タンパク質)が作業員(分子シャペロン)の補助のもと作られ,その品質(フォールディング状態)をさらに作業員がチェックしています.良品のみが出荷(タンパク質が働く場所への移動)を許可されるように厳格に制御されています.もし不良品(正しくフォールディングされないタンパク質)が作られると作業員によって修理され,良品への作り直しが行われます.修復不可能な不良品の場合は,工場内にたまると邪魔(細胞障害)になるので,ゴミ箱(プロテアソーム)へ移され分解処理されます.つまり,タンパク質品質管理機構とは,正しくフォールディングされないタンパク質(不良品)の蓄積から細胞を保護するための重要な機能であり,全ての細胞が備えている危機管理機構です(図2).

プロテインフォールディング異常症とタンパク質品質管理機構の関係は?

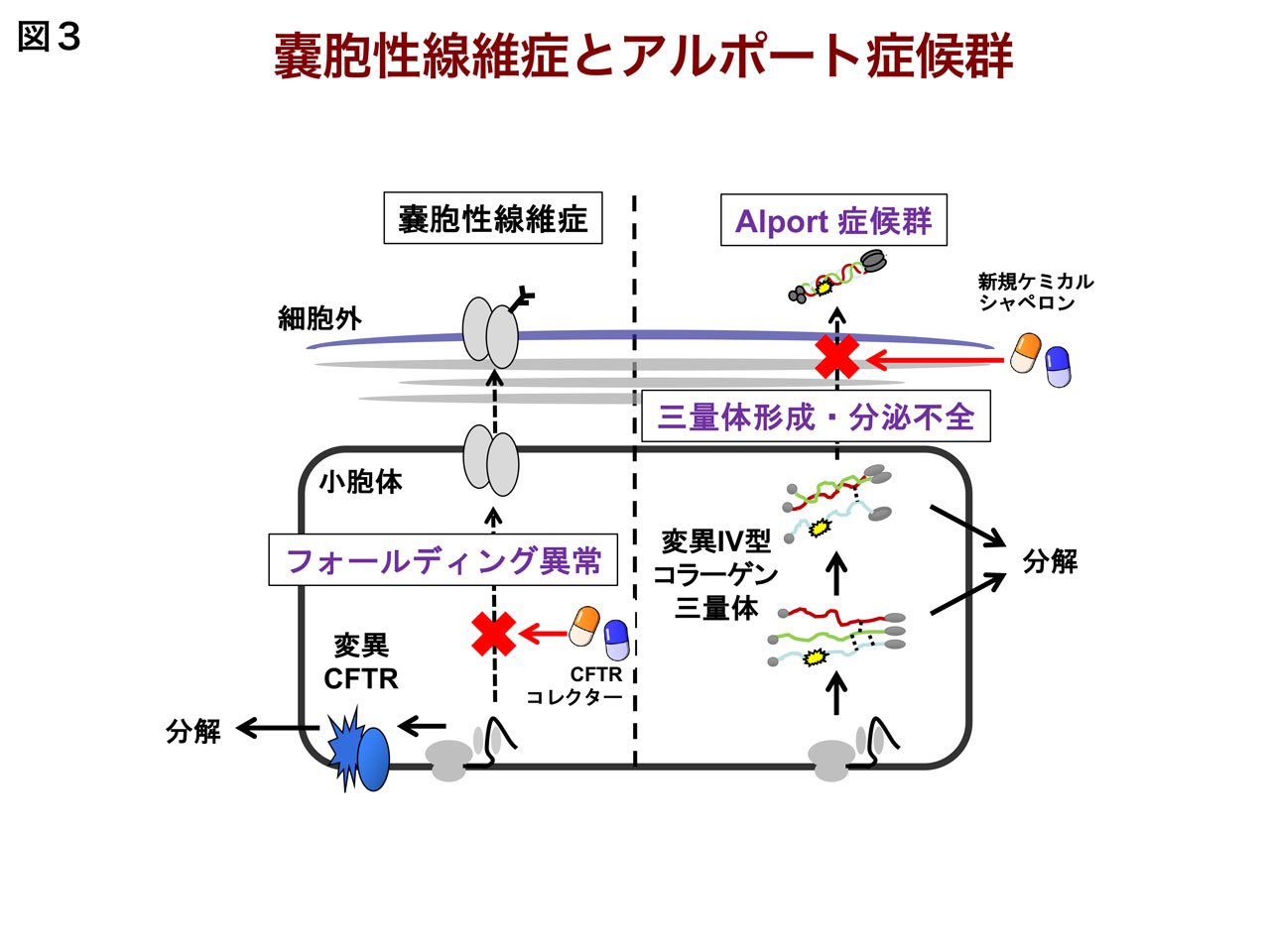

機能喪失型のプロテインフォールディング異常症のひとつである嚢胞性線維症は,白色人種間で最も頻度の高い致死性の遺伝性疾患であり,細胞膜に発現するクロライドチャネルCFTRの遺伝子変異より発症します.遺伝子変異による1個のアミノ酸変異が全体で1480個のアミノ酸からなるCFTRの全体構造に異常をおこすため,不良品タンパク質と見なされ,品質管理機構によって分解処理されます.しかしながら,この変異はCFTRのクロライドチャネルとしての機能には影響を与えないため,細胞は微細な変化はあるものの機能があるタンパク質までも品質管理機構により分解してしまっていることになります(図3左).同じく機能喪失型の遺伝性腎疾患として知られるアルポート症候群では,腎臓の糸球体を構成する3種類のIV型コラーゲンCOL4A3/COL4A4/COL4A5の遺伝子に変異があることで,IV型コラーゲン複合体(3量体)が細胞外にうまく分泌されなくなることで発症します.この病気の場合も,細胞内の品質管理機構がIV型コラーゲンを不良品タンパク質としてみなすことが問題となります(図3右).つまり,機能喪失型の治療においては,タンパク質が品質管理機構による分解へと導かれるのを防ぐことが重要であると考えられます.

どのようにしてプロテインフォールディング異常症を治療するか?

プロテインフォールディング異常症の治療戦略を探る上で重要なことは,不良品タンパク質が品質管理機構によってどのように分解されているのか?,または,どのように品質管理機構をパスしているのか?を知ることです.私たちは,嚢胞性線維症とアルポート症候群の治療薬開発を目指し,品質管理機構と疾患との関係を研究しています. 機能喪失型の嚢胞性線維症では,前述したように変異CFTRはチャネル機能を有しているにも関わらず,不良品タンパク質として品質管理機構により分解処理されています.したがって,CFTRの分解に関わる因子を同定し,その機能や発現を抑制することが治療標的となります.品質管理機構を介した他の嚢胞性線維症の治療法としては,不良品タンパク質を修理する役割を担う分子シャペロンと同じような働きを持つ化合物(ケミカルシャペロン)や変異CFTRに直接結合し,タンパク質の安定性を高める化合物(CFTRコレクター)などが考えられます(図3左).この治療概念は,功を奏し,近年,嚢胞性線維症の根治療法となりうる治療薬も開発されるようになりました.嚢胞性線維症におけるこれらの創薬の成功は,原因タンパク質CFTRを,基礎研究のレベルで徹底的に調べてきたことによるものであり,遺伝性プロテインミスフォールディング病に対する創薬も夢でないことを再認識させるものとなりました.

また,アルポート症候群では,現在,腎臓機能を維持するためだけの対症療法しか治療手段がなく,患者は,最終的に末期腎不全への移行を余儀なくされます.これまで,IV型コラーゲン複合体(3量体)が腎糸球体基底膜上に少しでも発現している場合は,患者が軽症であることが明らかにされています.このことから,本分野では,IV型コラーゲン複合体(3量体)の形成異常を標的とした新規ケミカルシャペロンの開発のための世界唯一の治療薬評価技術を確立し,現在,その評価で得られた候補化合物について研究開発を行っています(図3右).また,本分野では,患者の病態を高度に反映する,患者由来のiPS細胞(人工多能性幹細胞)や変異マウスモデルの作製技術を構築し,アカデミア創薬のための準備を着々と進めています.

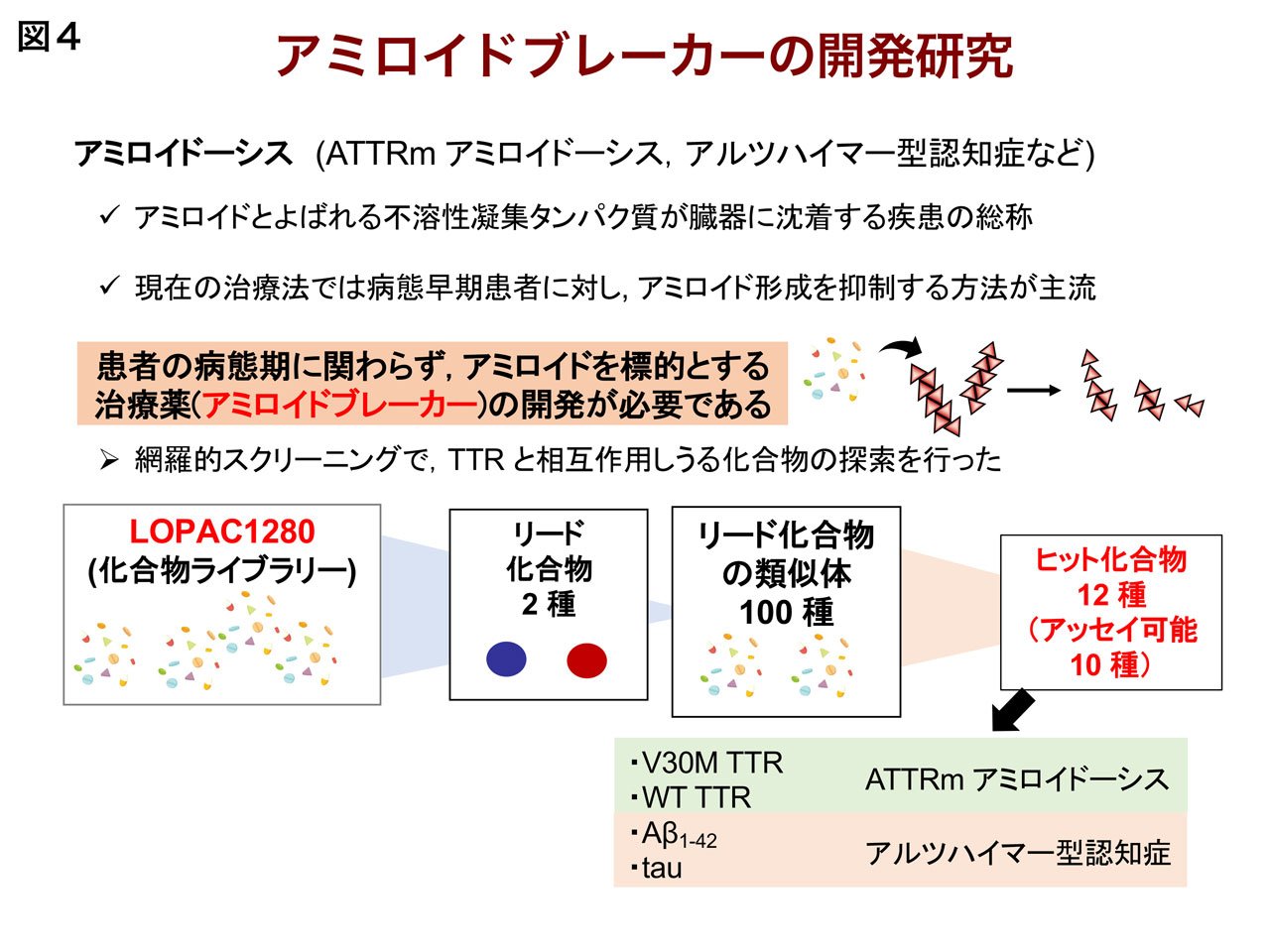

一方,機能獲得型の家族性アミロイドーシスでは,長年,変異TTRの凝集体形成を防ぐことが治療において重要であると考えられてきました.本研究分野では,変異TTRが細胞外に分泌された後に凝集体を作ることに着目し,変異TTRを品質管理機構によって分解させ,分泌を抑制するというこれまでの概念とは異なる治療法を開発することを目指しています.また,この一連の研究において,変異TTRが,小胞体の中で,さらに構造異常を起こすと,今まで全く発見されていなかった新しい分解経路によって変異TTRが分解されていくことを明らかにしました(この成果は,Molecular Cellという国際誌の表紙デザインとしてハイライトされました).さらに,最近は,熊本大学で行われている天然物創薬事業に基づき,変異TTRの凝集体を破壊する薬物(アミロイドブレーカー)の開発に向けた研究から有望な化合物候補を見出し,その候補化合物を,家族性アミロイドーシスに対する治療薬として開発するのみならず,同じくアミロイドの蓄積により生じるアルツハイマー型認知症に対する治療薬候補として,研究開発を実施しています(図4).

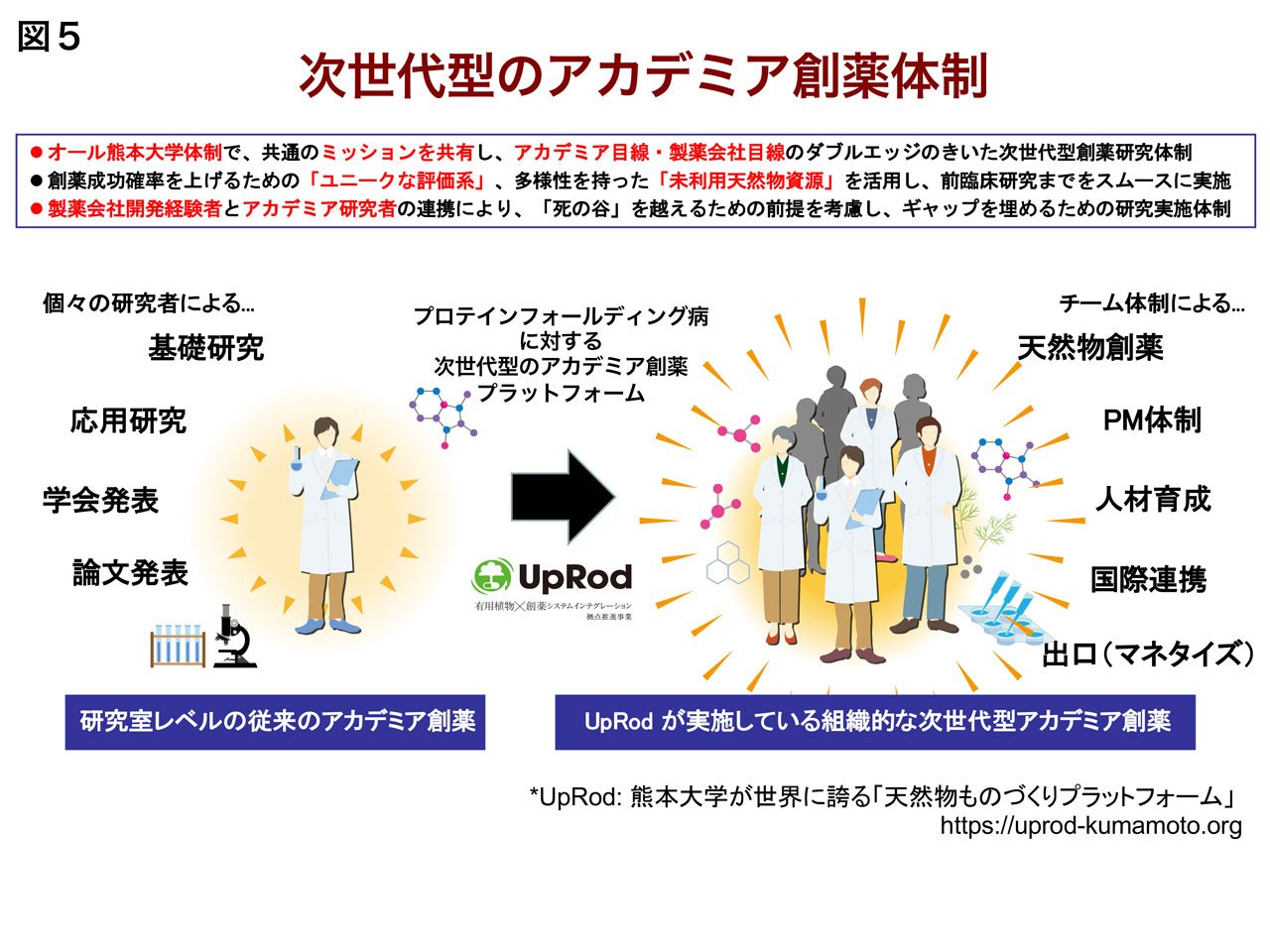

現在,本学では,プロテインミスフォールディング病に対するアカデミア創薬に取り組んでいます.特筆すべきは,大学内の研究者が,研究室の枠をこえて,問題解決に取り組んでいる点です.つまり,大学内が製薬会社のように有機的に機能し,難治性疾患の治療薬開発に取り組んでいるのです.これは,まさに「次世代型のアカデミア創薬」の例となり得る取組みで,世界的にみても大変珍しい事例です.このような新しい取り組みは,大学内で働く教員・研究者のみならず,所属する学生にとっても有意義な活動であると思われます(図5).

薬を用いない治療法、Physical Medicineの開発

古来から伝わる民間療法とは?

民間療法とは、ある病気に対して効果があることを民間で見出され、それが代々伝承されている治療法のことを言います。まさに、長い経験に基づいた医療行為です。代表的なものに、温熱療法が挙げられます。温熱療法というと少し硬い表現になりますが、温泉やお風呂の利用は日本人に非常に馴染み深く、古くは湯治と称して持病の改善を目的に長期的な温熱療法を施してきた経緯があります。医療においては、特にがん治療の領域で注目されており、がんを温熱により治療しようという考え方は19世紀以前に成立したと言われています。また、電気療法も古くから行われている民間療法の一つです。江戸時代の発明家、平賀源内が日本初の電気治療器である「エレキテル」を製作したことは有名な話です。電気を治療に、という考え方は驚くほど昔からあり、古代のエジプト人は電気魚(シビレエイ)を使って痛みやしびれを治療したと言います。現在では、主に整形外科領域で電気治療を一般的に行っています。したがって、両者ともすでに私たちの日常生活に当然のように入り込んでいるため、改めてその分子メカニズム解析に焦点が当たらなかったのです。しかし、民間療法の有効性を科学的に証明しようとする試みが、近年、脚光を浴びています。

民間療法は何を教えてくれる?

なぜ、民間療法を科学的に検証する必要があるのでしょうか?民間療法と呼ばれるものは数多く存在し、中には全く根拠のないものもあります。その一方で、非常に有効性が高いものの、科学的な根拠に乏しいため普及しない民間療法も存在します。したがって、進歩した現代の科学技術を用いて民間療法を検証することで、本当に良いものを風化させずに伝えていけるのです。また、温熱療法や電気療法などの物理刺激は、既存の薬では活性化 (または抑制) できない分子に影響を与える可能性もあり、新たな創薬ターゲット分子の発見につながることも期待されます。

温故知新が医療を変える?!

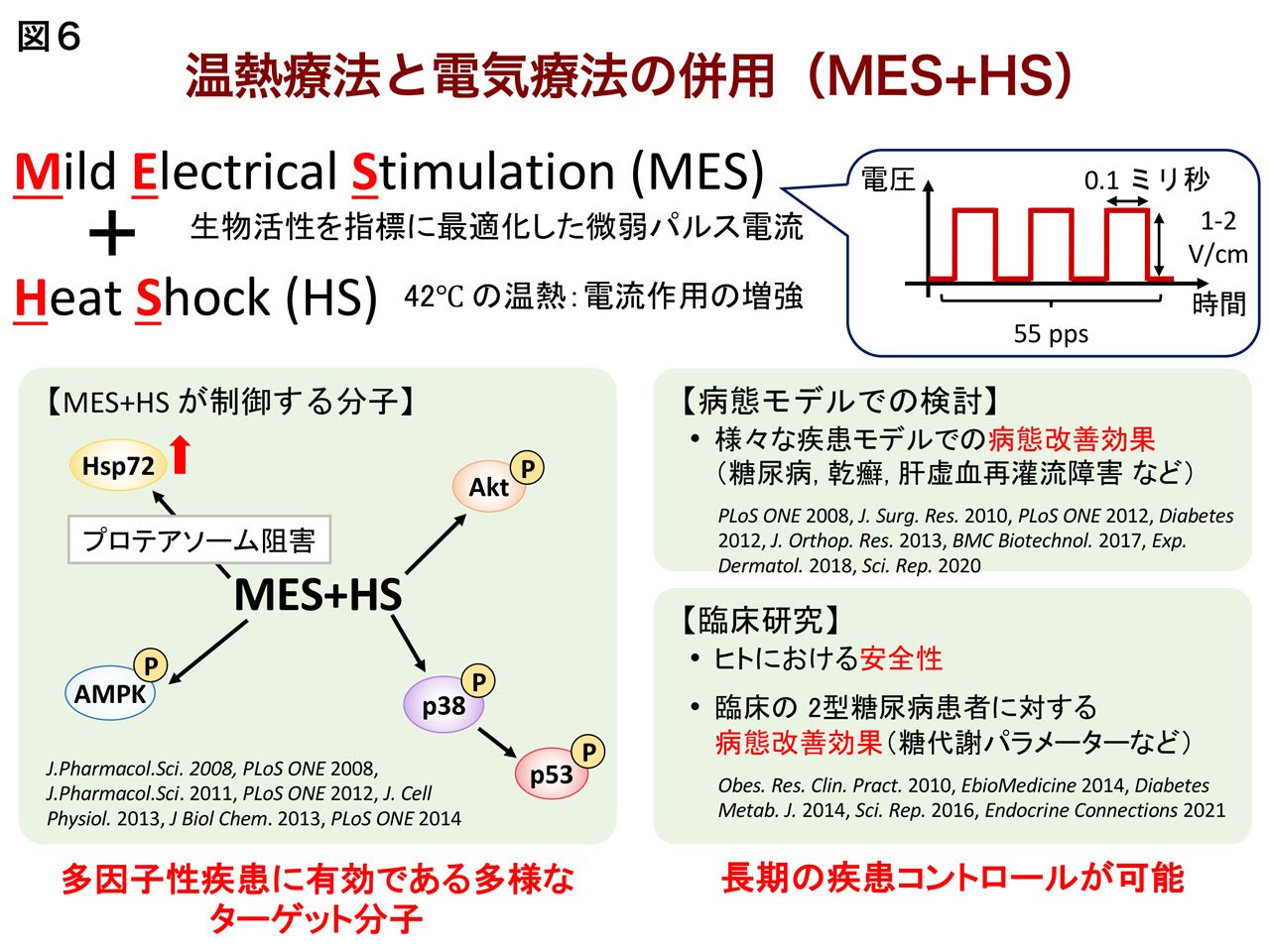

遺伝子機能応用学分野では、温熱療法と電気療法に着目し、これらの分子メカニズム解析を行っています。電気療法においては、民間療法として様々な条件の電流が利用されているため、細胞内に分子レベルで影響を与えることができる電流の最適条件(特定の低周波パルス微弱電流)を明らかにしました。この最適な刺激を受容する分子(受容体)も明らかになってきました。そして、温熱療法と電気療法を併用することで、ストレスから生体を防御する働きを持つHsp72を細胞内で効率よく増加することが分かりました。さらに、温熱療法と電気療法を併用することで、2型糖尿病が改善することも分かってきました(図6)。特に、内臓脂肪の減少が顕著に認められており、メタボリックシンドロームへの応用が期待されています(図6)。そして、国家プロジェクトとして、温熱と電流を同時に処置できる医療も開発しました。熊本大学医学部附属病院代謝内科を中心に、多くの医療施設において、様々な臨床試験が実施され、その有効性の科学的な裏付けが数多く蓄積されてきています。

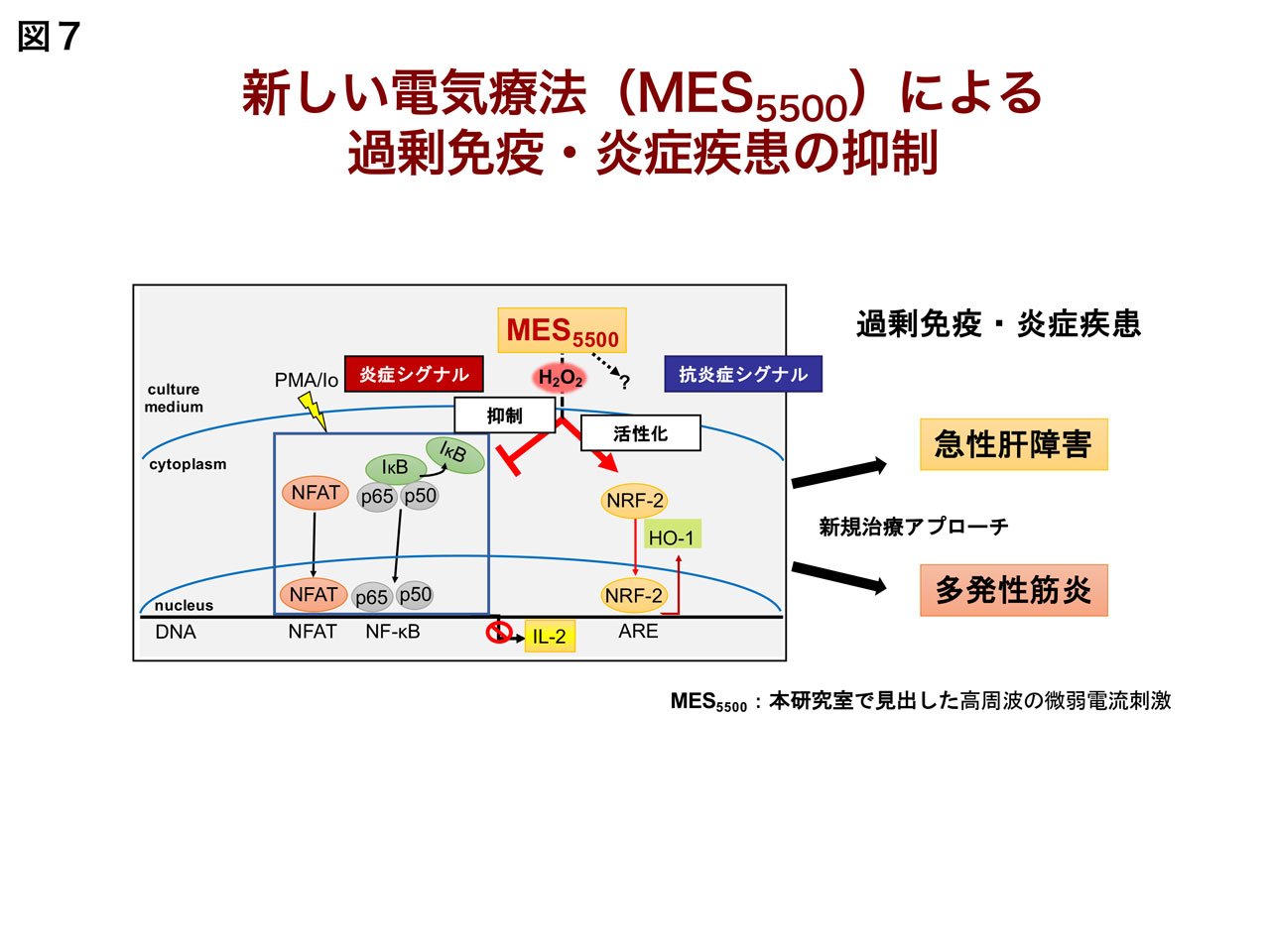

最後に、最近では、電気療法の新しい条件(特定の高周波パルス微弱電流)を見出すことに成功しています(図7)。この電気療法により、異常に活性化した免疫細胞の活性化が抑えられることから、今後、難治性の自己免疫疾患や、サイトカインストームなどで問題となる急性呼吸器感染症などに対しても、医療機器として活用できる可能性もあります。医療機器の開発も薬学の範疇です。

Toll様受容体を標的にした創薬研究と新規肺疾患モデルマウスの確立

自然免疫とは?

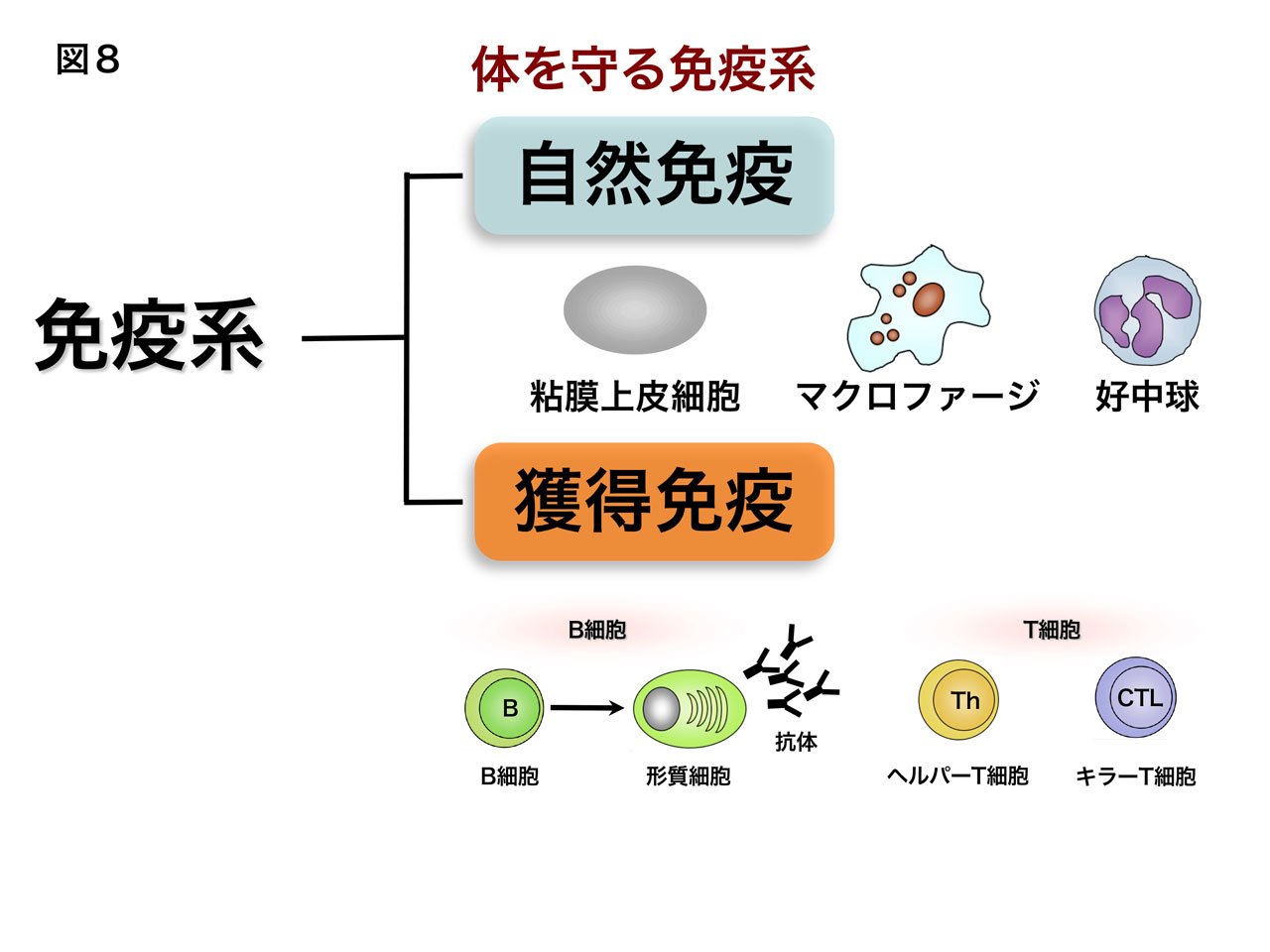

私たちの体は,病原性細菌やウイルスをはじめとする様々な病原微生物の侵入の脅威に常にさらされています.この侵入に対する防御機構の最前線を担うのは,皮膚や粘膜の上皮細胞や好中球,マクロファージといった細胞群です.これらの細胞が受け持つ感染防御機構は自然免疫とよばれ,感染早期に迅速に働き,病原微生物による病原性が発揮されるのを未然に防ぎます.一方,自然免疫とは異なり,感染数日後から引き起こされる B 細胞や T 細胞を中心とした免疫機構を獲得免疫とよびます.私たちの体はこれら2種類の免疫機構をバランスよく発動させ,最終的に病原微生物を排除すると考えられていますが (図8),近年の免疫研究の進展により,自然免疫は一連の免疫応答において獲得免疫の分化を方向付け,免疫系を効率よく活性化するという重要な役割をも担うことが証明されました.

toll様受容体 (TLR)とは?

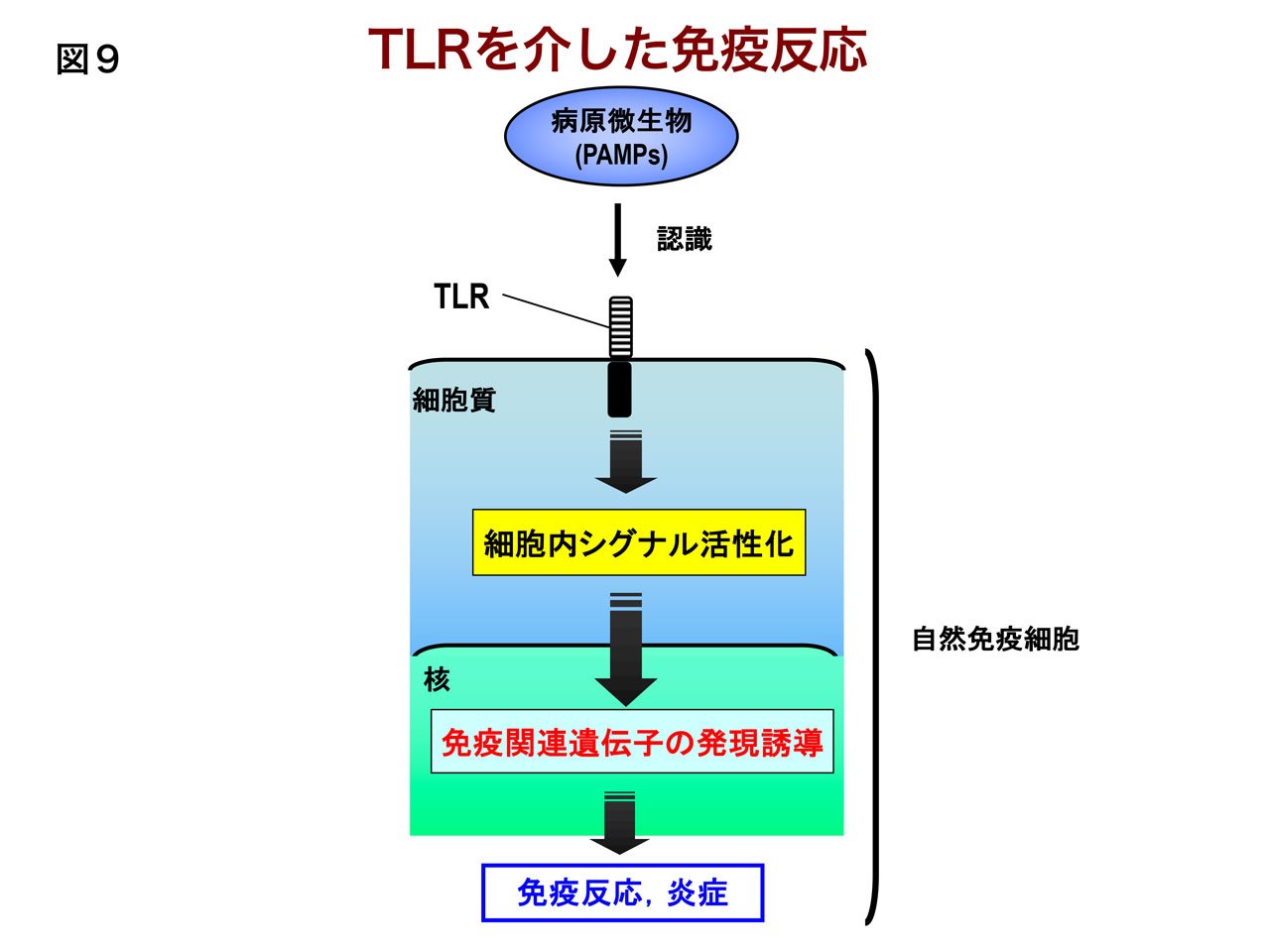

自然免疫応答において重要な役割を担う粘膜上皮細胞やマクロファージなどの自然免疫関連細胞は,病原微生物由来の自分と異なる成分の構造 (PAMPs : pathogen-associated molecular patterns) を見極めることで,多彩な病原微生物を認識し,一連の免疫応答を開始しますが,この実体が明らかになったのは,意外にも 20 世紀後半とごく最近のことです.私たち人間を含む哺乳類において,このようなPAMPsの認識において重要な役割を担うのはtoll様受容体 (TLR : toll-like receptor) とよばれる分子群であり,TLRは,さまざまな病原微生物の認識及び免疫系の活性化において重要な分子であることがわかっています (図9).

TLRと免疫賦活薬

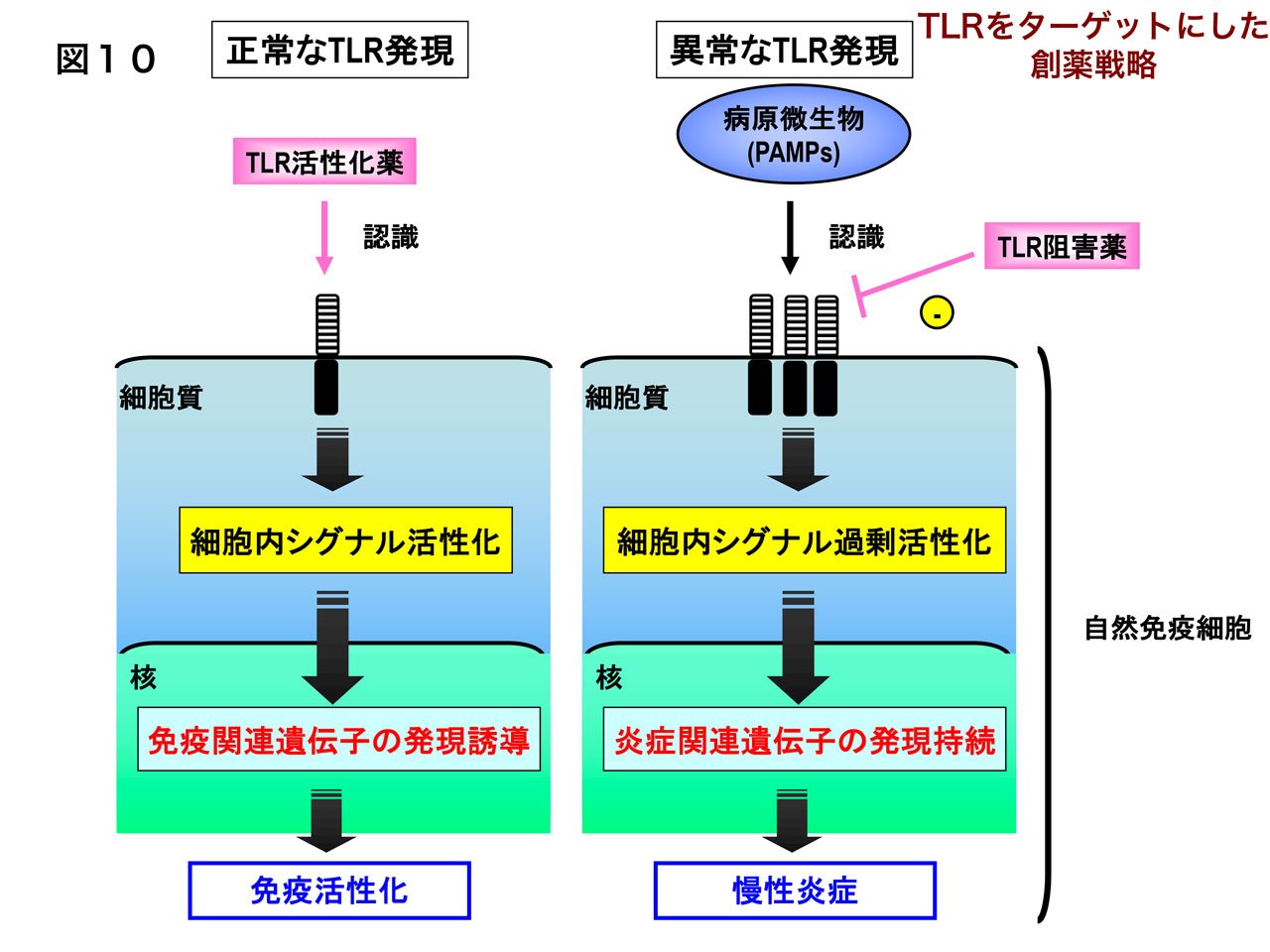

TLR分子は,自然免疫関連細胞の表面上においてPAMPsを認識し,免疫応答に関わる様々な遺伝子の発現を変化させ,私たちの免疫力を高めることに寄与します.このことは,見方を変えると,病原体ではないがTLRを活性化することのできる物質が存在すれば,それは私たちの免疫力を高めることができる免疫賦活剤となりうるということです.このような観点から,これまでにTLRの活性化薬は病原ウイルスに対するワクチンアジュバントや抗ウイルス薬への利用が期待されています.このような背景から,私たちはTLRを直接活性化または TLR活性化を増強する新規因子の探索を目指した研究を行い,地元熊本県で収穫された希少キノコである鹿角霊芝に自然免疫を活性化する作用があることを見いだしました.また,本分野では,熊本産鹿角霊芝の中から,ガノデリン酸とよばれる物質を複数抽出し,これらの物質がTLR活性化作用を増強することを見いだしました.なお,これらの活性は,中国産鹿角霊芝においては引き起こされないことも明らかになり,現在,これらの成分の中から,臨床応用可能なTLRを標的にした免疫賦活薬の開発に取り組んでいます(図10左).

TLRと抗炎症薬

上述しましたように,私たちの体の免疫細胞はTLRを発現し,様々な病原微生物を認識し,適切な免疫応答を引き起こすことで,様々な病原体を排除することができます.したがって,私たちの体にとっては,病原体感染時のTLRの活性化は極めて重要なイベントであるといえます.一方,TLRを介した過剰な免疫活性化は,時に重篤な炎症性疾患を誘発する可能性も秘めているのが事実です.すなわち,通常,私たちの体は防御反応の一つとして TLRを活性化し免疫反応を開始しますが,何らかの理由によりその作用が持続し,適切な免疫応答バランスが崩壊しますと,その結果,症状の悪化や治癒の遷延化を招き,さまざまな炎症性疾患が発症するということです.事実,これまで,炎症性腸疾患,敗血症,いくつかの自己免疫疾患や感染症などで,TLRの活性化によりその病態が発症または増悪化することが報告されています.このような事実からも,このような疾患においては,TLRの過剰発現は炎症性疾患リスクファクターであることは明確です.したがって,TLR 発現の調節機構を解明し,適切に調節するような物質の探索は,抗炎症薬開発の観点からも極めて重要です.これまでにいくつかのTLRの阻害薬の開発が行われてきており、それらは、自己免疫疾患や急性呼吸器感染症に対する治療薬への利用が期待されています.このような背景から,本分野では,重篤な肺の慢性炎症疾患の一つである嚢胞性線維症(Cystic Fibrosis: CF)において,TLR2の発現・機能が亢進し,病態を悪化させていることを明らかにしました.現在は,TLR2の機能を直接的に,または,間接的に阻害できる物質を探索中で,健康食品等で使用される安全性の高いウコン主成分クルクミンにそのような作用が期待できることを見いだしてきました(図10右).

ヒトの病態を忠実に再現する肺慢性炎症モデル動物の作製と応用

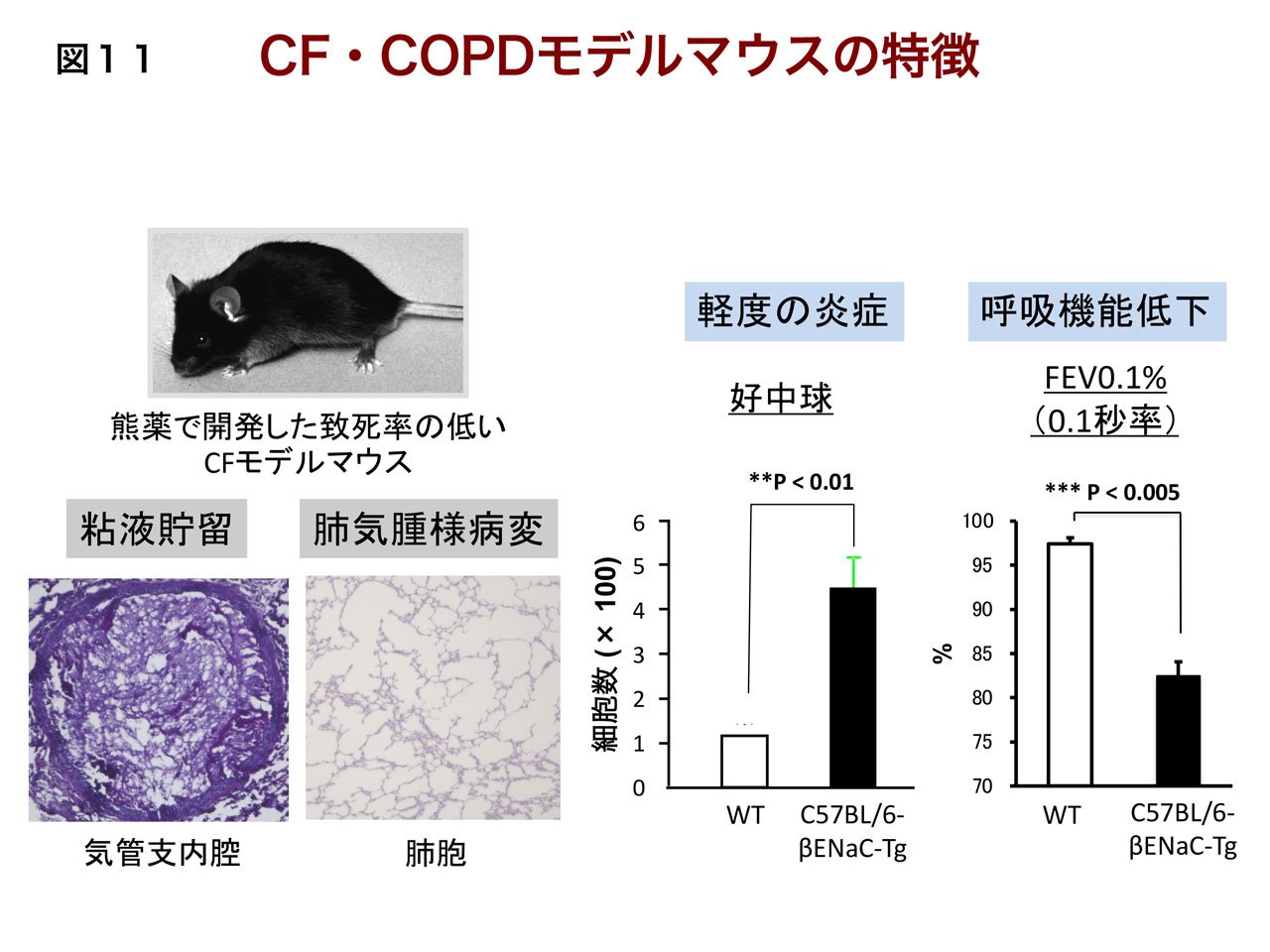

本分野で現在研究しているCFという病気は,白色人種の間で最も頻度の高い致死性の遺伝性疾患です.患者は,通常,その平均寿命は約30歳と短命であり,主に気道に粘液が貯留することにより起こる肺の閉塞と細菌感染による持続的な炎症が問題となる疾患です.これまで,他の研究グループにより,CFの肺病態を模擬するモデル動物が報告されていましたので,本分野では,このマウスを海外より入手し,その欠点であった致死率の高さを改善し,世界で初めての「薬の評価が可能なCFモデル動物」を作製しました (図11).CFの疾患症状は,世界または日本国内において,その有病率・致死率の増加が問題となる慢性閉塞性肺疾患(COPD)のものとも類似していることから,このマウスは,COPDのモデル動物にもなり得ます.現在,本分野では,このCOPDやCFの気道病態を再現するマウスを解析し,本マウスにおけるTLRsの役割についての機能解析及びTLRsを標的とした治療薬の開発を目指して種々の検討を実施中です (図10).

線虫で健康寿命を測定する新技術!?

健康寿命とは?

我が国における高齢化は急速に高まっています。一般に、80歳を超えると、健康状態の低下・病的状態に伴う医療費の消費が著しくなり、経済の圧迫の原因となります。したがって、国民の生活の質 (QOL) の維持のみならず医療経済負荷の軽減の観点からも、国民の健康維持は、社会の最重要課題です。

健康寿命とは、WHOが2000年に提唱した概念で、平均寿命 (0歳時における平均余命) から日常的・継続的な医療・介護に依存して生きる期間を除いた期間のことを指し、国民の健康状態を反映する重要な指標です。分子や薬学などの科学の視点から"健康寿命"を捉えることが課題解決の糸口となると考えられますが、健康寿命を実験的に紐解く場合、実験動物や細胞の何をもって"健康寿命"というのか、明確な解答はありません。さらに、健康寿命に影響を与える因子を客観的、かつ高速に解析する技術は未だ確立されていません。

線虫とは?

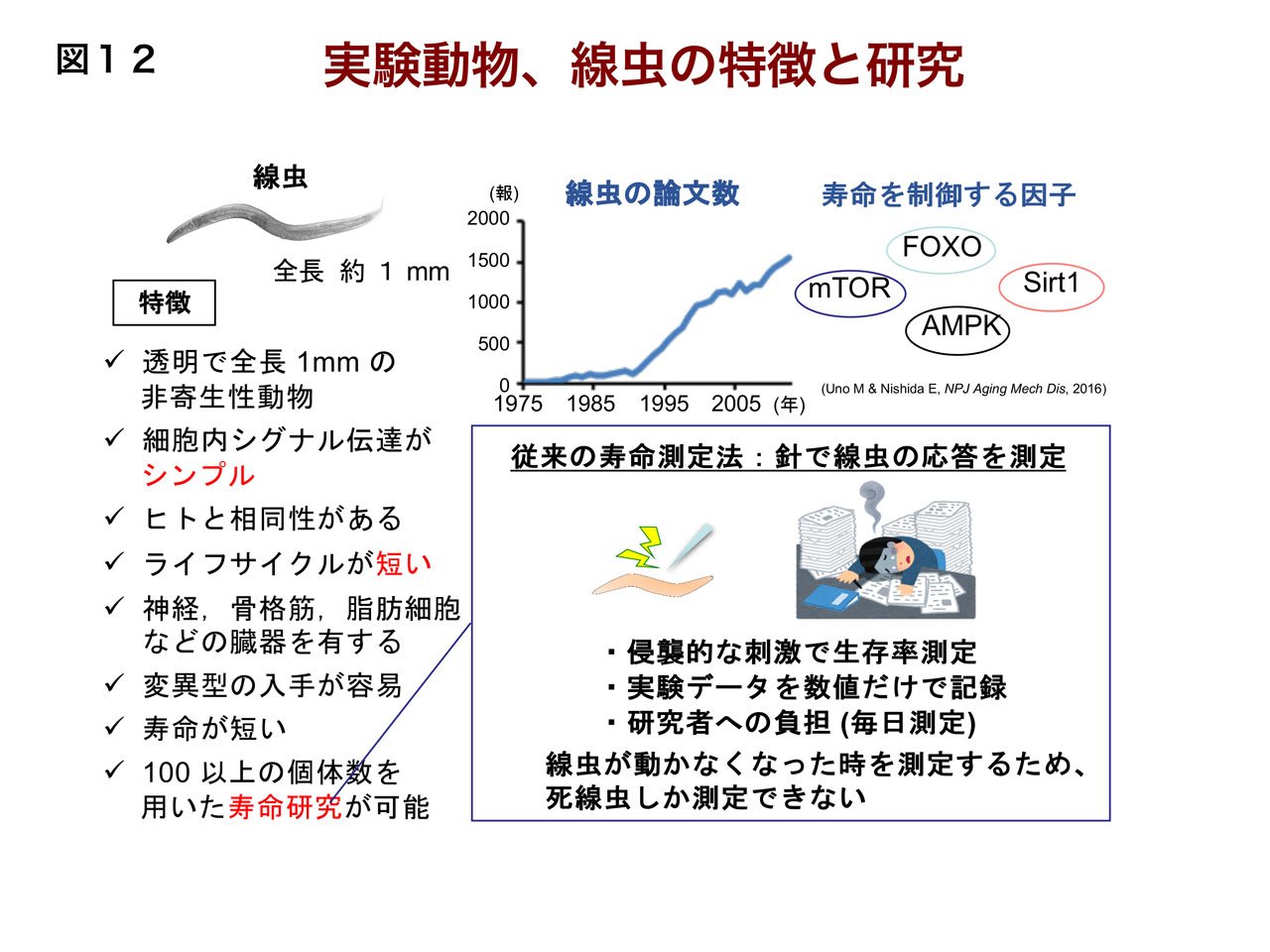

線虫は、極めて単純な動物であるにも関わらず、神経、骨格筋、消化管といった分化された臓器をもち、多くの哺乳類動物関連遺伝子が保存されているという観点から、遺伝学・分子生物学の有用なツールとして、最先端研究で活用されています (図12)。しかしながら、線虫の寿命解析は、多くの有用情報をもたらす一方で、1) 線虫を室温下で観察する際の各種刺激による侵襲性が懸念されること、2) 毎日の測定に実験時間を多く要すること、3) 実験者の手技により異なる結果が得られやすく、客観性に乏しいこと、4) 一度に処理できる数が少なく、多検体を同時測定するのには不向きであること、などの問題点があり、これまでの線虫を用いた寿命研究には、多くの限界がありました。

線虫を用いた個体の"健康寿命"への影響や因子を短期間で調べる技術の開発

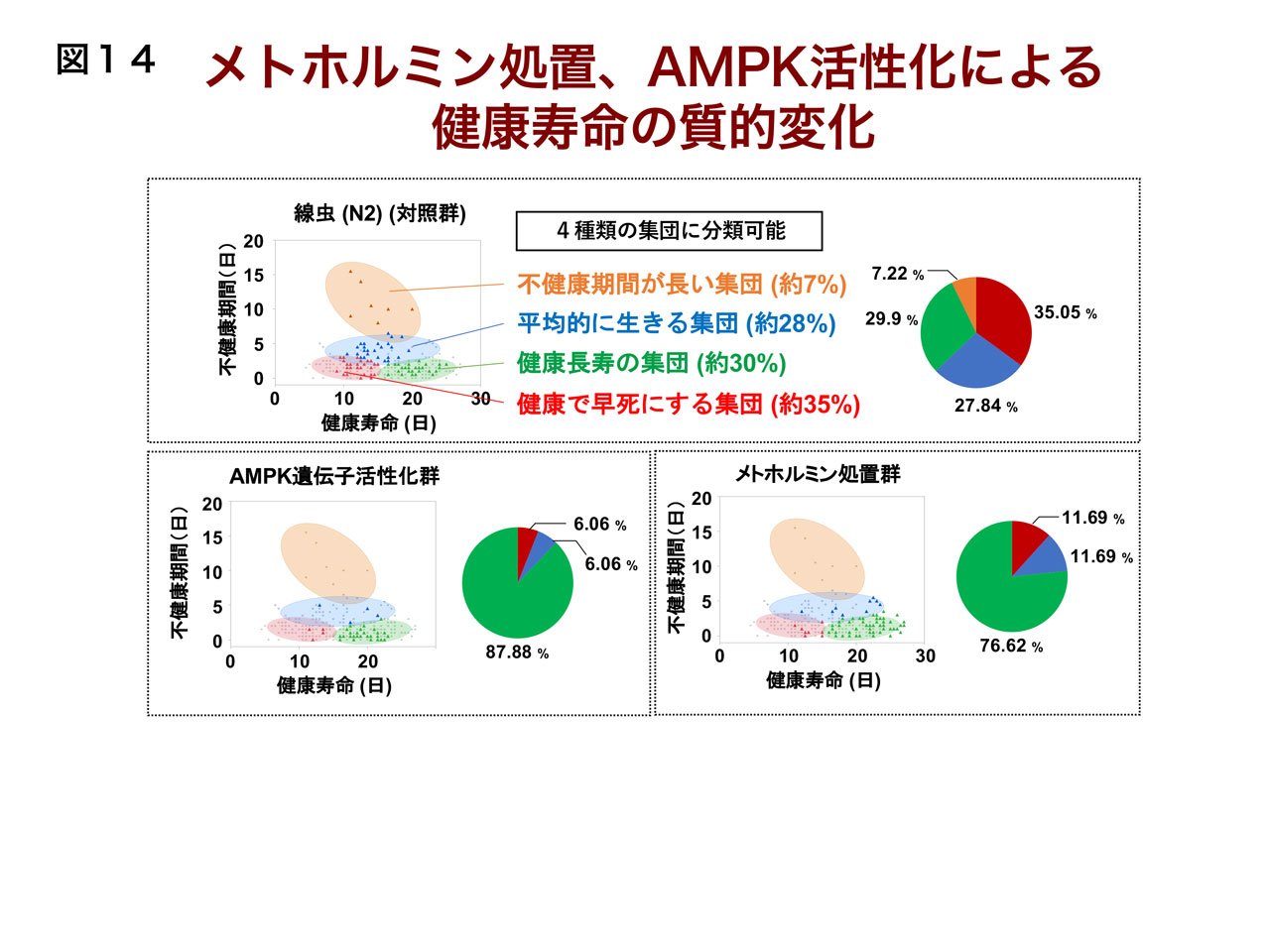

線虫を用いる寿命研究の優位性を維持しつつ、上記の問題点を解決することにより、線虫を用いた新たな"健康寿命"評価システムを構築することができるのではないかと考えました。まず、培養細胞の生細胞イメージングシステムに着目し、線虫生存の自動測定のための最適条件 (線虫の匹数、培養温度、培地の厚さ、食餌条件、撮像間隔、生存判定法) を独自に精査し、線虫の生存を非侵襲的に、かつ自動で多数検体 (現段階で36検体まで) 測定することができる線虫全自動寿命測定システム (C-LAS: C. elegans Life span Auto-monitoring System) を開発しました。C-LASは、線虫の定期的な撮像画像の重ね合わせにより、撮影前後で重ならない(動く)線虫を「生線虫」、撮影前後で重なる(動かない)線虫を「死線虫」として見分ける技術に基づく、線虫の自動寿命測定システムです。次に、C-LASを基盤として、線虫の行動状態を観察することにより、線虫には「積極的行動状態、無活動生存状態、死亡状態」が存在することを見出した。このことを受け、"無活動生存期間-積極的行動期間"を「不動期」と定義し、上記分類を画像上で判別可能とするアルゴリズムを確立し、全寿命期間における不動期の占める割合の少なさを健康寿命として評価する新システムC-HAS (C-HAS: C. elegans Health life span Auto-monitoring System) を確立することに成功しました (図13)。

線虫を使った健康寿命のミニ集団解析―健康寿命を延伸する物質や遺伝子の探索を可能に―

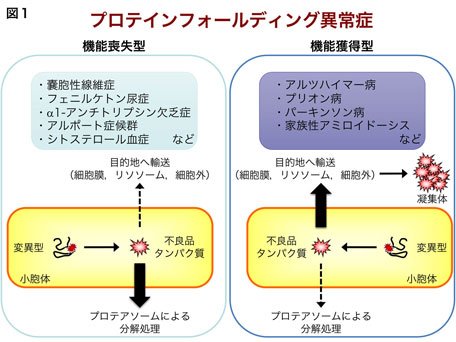

さらに、本分野では、遺伝的背景の同じ一般的な線虫(N2線虫)について、C-HASと統計解析を組み合わせた線虫健康寿命の「ミニ集団解析」を行ったところ、平均的に生きる集団が約28%、健康長寿の集団が約30%、健康で早死にする集団が約35%、不健康期間が長い集団が約7%存在することを明らかにしました (図13)。このとき、健康寿命と関連の深いAMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)を遺伝的に、または薬(メトホルミン:抗糖尿病薬)により活性化することで、健康長寿の集団が劇的に増加し、不健康期間が長い集団がいなくなることもわかりました。メトホルミンは、ヒトにおける健康寿命を延伸することが知られており、現在、健康長寿を確かめるための臨床試験が行われている薬の一つです。本研究成果は、そのような事実を後押しする結果を示しています (図14)。

本分野で開発したC-HASは、「線虫を使って健康寿命を測る」という意外性のある研究視点を実現したものであり、ヒトやマウス等の実験動物では達成できなかった作業時間と精度で、ヒトの健康寿命に関わる遺伝子の探索や、健康寿命を延伸する薬や食品を、簡便に見つけることを可能とする技術です。今後、創薬研究・健康食品への応用が期待されます。なお、現在、C-HASに人工知能(AI)を用いた深層学習を組み込み、自動解析を推進するC-HAS-AIの開発に向けた研究も実施中です。