背景

・国民の健康志向の高まり及び国の施策である健康寿命延伸のため,自ら行う健康保持増進,体調不良の

改善等のセルフケアが推進されている.市場には,市販薬をはじめセルフケア関連製品が数多く並び.

保健機能食品などを含む健康食品は実に国民の4人に3人が利用している.

・これらの不適切な使用による健康被害も多く,また,過大な表示や健康情報の不適切な記事が

社会問題となる等,適切なヘルスコミュニケーションが行われていない.

・国民はそれらの情報をもとに製品を選択し,適正に使用する必要がある.

しかし,国内では,健康情報資材の有用性(usability)を評価するシステムが存在しない.

目的

・消費者が製品の購入の際に、判断基準となる表示等に関する情報の信頼性や質の担保を図ることを

目的に、

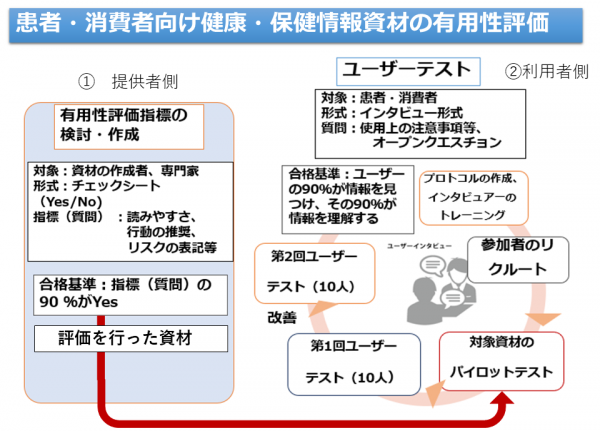

・健康情報資材の内容の記載等に関する有用性評価指標の開発、資材の理解度等を消費者視点で

評価するユーザーテストの開発、

・この両者を組み合わせた評価手法を体系化した統合システムを構築し、それにより情報資材の検証を

行い改善を目指す。

・今回は、有用性評価指標の開発し、それにより機能性表示食品の表示を評価し、その課題を抽出する。

方法

1. 健康情報資材の有用性を評価する作成者側の指針・指標として、 米国疾対策病予防センター(CDC)

のClear Communication Index(CCI)をベースに、健康食品等を対象とした評価指標を開発した。

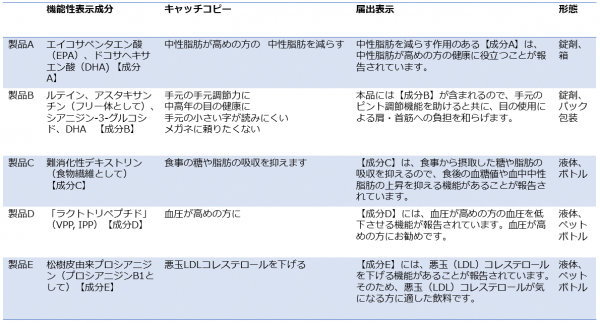

2. その指標を用いて、機能性表示食品(表1)等の健康食品の評価を行う。

3. さらに、同機能性表示食品の表示に対し、ユーザーの理解度を図るユーザーテストを実施し、

評価する。

表1.機能性表示食品

CDC CCI (Clear Communication Index)について

・国民は,セルフケアを行う場合,自己責任においてインフォームド・ディシジョン・メイキング

(情報に基づく意思決定)が求められる.しかし,保健・医療情報の理解と活用に際し,国民は専門家

との間にヘルスリテラシーのギャップがあり,その解消にはヘルスコミュニケーションの促進が必要

である.

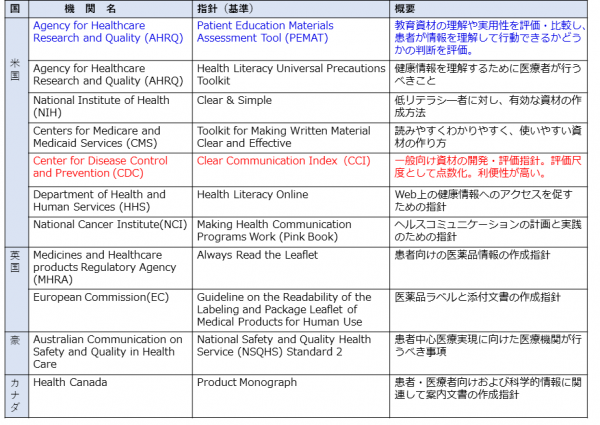

・米国Healthy People 2020においても,適正なヘルスコミュニケーションの実践が鍵とされている.

そのため,海外ではヘルスコミュニケーションの科学的検証が普及している。

・患者・消費者向けの健康・保健情報の評価をするための有用性評価指標のツールとして、

米国疾病予防管理センター(CDC)にて開発されたClear Communication Index (CCI)がある。

・エビデンスに基づいたリスク・ベネフィットの説明,主要メッセージや行動目標などについて,

作成者側にとって資材内容が適正か検証するものである.

ホームページ:https://www.cdc.gov/ccindex/index.html

小学6年生の読解レベルでキーメッセージを作成することを推奨している

資材の有用性評価として、

・患者・消費者向け資料の評価をするためのツール

・資料作成者向けの Index :必須、行動の推奨、 数字、リスクの4パート、全20項目からなる。

・20問中18項目以上正解(100点中90点以上)を【適合】

と評価

CDC CCIのリソース

- Clear Communication Index User Guide [3.66 MB, 36 pages]

- Full Index Score Sheet [694 KB, 7 pages] Full Index Score Sheetの日本語訳 [14KB, excel sheet]

- Modified Index Score Sheet [671 KB, 7 pages]

実施例

医薬品・医療機器の患者向け安全性速報資材のCDC CCIによる評価

Evaluation of rapid drug safety communication materials for patients in Japan

Yaguchi-Saito A, Yamamoto K, Sengoku T, Suka M, Sato T, Hinata M, Nakamura T, Nakayama T, Yamamoto M. Drug Discov Ther. 15(2) 101-107 2021

機能性表示食品 F-CCI評価指標 日本語版はこちら

ユーザーテストについて

・何を測るのか

→Accessibility(入手しやすさ)

資材は使いやすい(読みやすい)か?

→Readability(可読性)

ユーザーはこの情報を理解して行動できるか?

→Understandability(理解度)

・何が目的か

適切に使用するにあたり、キーとなるメッセージを確定する

健康・保健情報資材のユーザーテスト(理解度調査)のプロトコル

ユーザーテストの実施例

・User testing of the effectiveness of revised "Drug Guides for Patients in Japan" in paper-based and online formats for an anticoagulant.

Ken Yamamoto, Hirohisa Doi, Iori Hirosawa, Kazuhiro Watanabe, Michiko Yamamoto.

JOURNAL OF ASIAN ASSOCIATION OF SCHOOLS OF PHARMACY, 9, 37-43, 2020

Michiko Yamamoto , Hirohisa Doi , Ken Yamamoto , Kazuhiro Watanabe , Tsugumichi Sato , Machi Suka , Takeo Nakayama , Hiroki Sugimori

Drug, Healthcare and Patient Safety, 9, 1-25, 2017

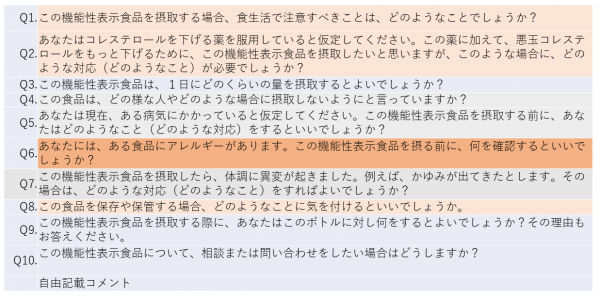

ユーザーテストの手順

1. 調査対象者に表示を通読してもらう(2分程度)。

2. 表示に記載されている内容について、口頭で質問する(表2)。

調査対象者は質問を聞きそびれたり、わかりにくいと感じた場合は、もう一度質問を

繰り返してもらうよう、調査員に依頼する。

3. 調査対象者は、当該の答えとなる部分を探して指で示す。その際、回答に要した時間を計る。

(2分を目途)

4. 調査対象者にその個所を読み上げてもらい、正しいかどうか確認する。

5. 調査対象者がその答えを理解しているか、(自分はどうするか)自分の言葉に言い換えてもらい、

必要な場合はその理由を話してもらう。それを聞いて、理解しているか確認する。

6. 全問終了後に、誤答の場合、調査対象者に正解を伝え、なぜ間違ったかを確認する。

7. 調査対象者の90%以上が当該箇所を時間内に見つけ、

その90%以上が理解していることが合格の目安となる。

表2. ユーザーテスト:調査表(口頭質問)の例

参考情報

海外での使用状況

表3. 各国の消費者資材の有用性向上のための指針・指標