サトイモ科

Araceae

ムサシアブミ

Arisaema ringens (Thunb.) Schott

00:00 / 00:00

- 英名

- arisaema

- 中国名

- 申跋,普蛇南星

- 花期

- 4~5月

- 生薬名

- 天南星(テンナンショウ)

- 薬用部位

球茎

- 産地と分布

-

本州関東地方~沖縄,台湾,朝鮮南部,中国に分布し,やや湿った林下に生え,特に海岸近くの林で見られる.

- 植物解説

-

多年草.球茎は少数の子球を付ける.偽茎は葉柄より短く,葉は2個でほぼ同大.小葉は3枚で,小葉柄は無く,菱状広卵形,先端は伸びて多くは糸状,全縁.頂小葉は花時に長さ10~30 cm.花序柄は葉柄より短く,長さ3~10 cm.仏炎苞は暗紫色,または白緑色で,一部暗紫色,隆起する白条があり,舷部が袋状に盛り上がり,縁が巻き込んでさらに茸状に張り出し,先端は前方に突き出し,仏炎苞全体として鐙(あぶみ)状になる.付属帯は棒状で円頭.

- 薬効と用途

-

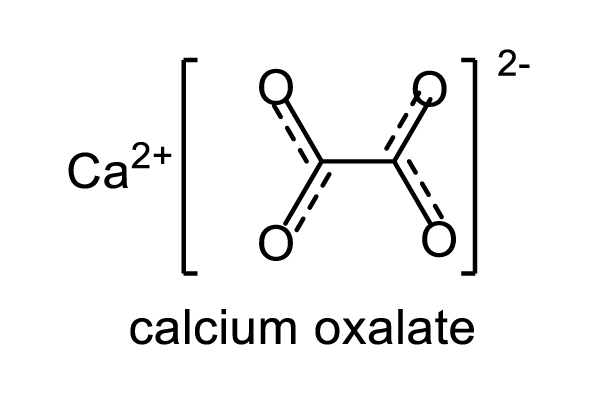

利水(水分代謝を正常にする)作用があり,脳卒中による意識障害,顔面神経麻痺,ひきつけなどに用いる.本種を基原とする天南星も漢方処方に配合される可能性があるが,含まれるシュウ酸カルシウムの結晶は刺激性が強いため民間での服用は避けた方がよい.腫れ物,肩こり,リウマチなどに粉末を酢で溶き患部に塗布する.

参考文献についてお知りになりたい方はお問い合わせください。