ヤナギ科

Salicaceae

イヌコリヤナギ

Salix integra Thunb.

00:00 / 00:00

- 英名

- 中国名

- 杞柳

- 花期

- 3月

- 生薬名

- 薬用部位

樹皮

- 産地と分布

-

北海道から九州,および南千島,朝鮮北部,中国東北部,ロシア(ウスリー,アムール,沿海州)に分布し,水辺や湿潤の地に生える.

- 植物解説

-

落葉低木.樹高2~3 m,稀に6 mに達する.冬芽は卵形で紅紫色.葉は対生あるいは互生し,多くは無柄,ときに有柄で長さ約5 mm.成葉の葉身は狭長楕円形または長楕円形,ときに狭卵状長楕円形,長さ4~8(-10)cm,幅1.5~2 cm,鋭頭ないし鈍円頭で微凸端,基部は円形ないし浅心形,両面とも無毛,低い再鋸歯がある.托葉はない.花穂は葉より先に現れ,細長い円柱形で密に花を付け,斜上ないしほとんど水平に開出し,柄は短く,小型の葉3~4個を付ける.

- 薬効と用途

-

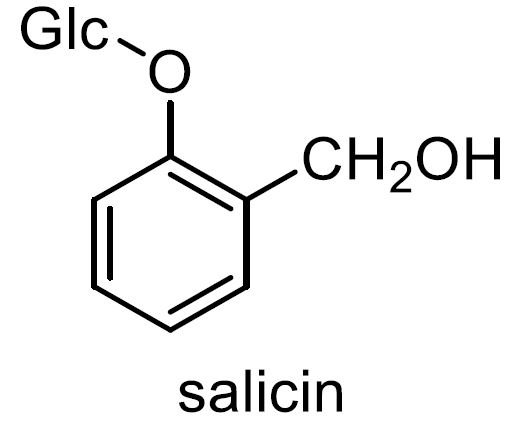

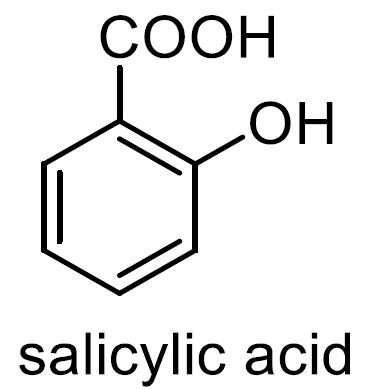

ヤナギの仲間は世界に多くの種類があるが,どの種にもsalicinやsalicylic acidが含まれている.そのため世界中で解熱薬,鎮痛薬として利用されている.Salicylic acidをヒントに合成されたacetylsalicylic acidはアスピリンの名で知られ,今日でも解熱鎮痛剤として広く利用されている.日本ではヤナギで作った楊枝(ようじ)を使うと歯が痛くならないとされる.

参考文献についてお知りになりたい方はお問い合わせください。